Rechnen mit Schrödingers Katze

Quantencomputer – von der Theorie zur Praxis, einfach erklärt

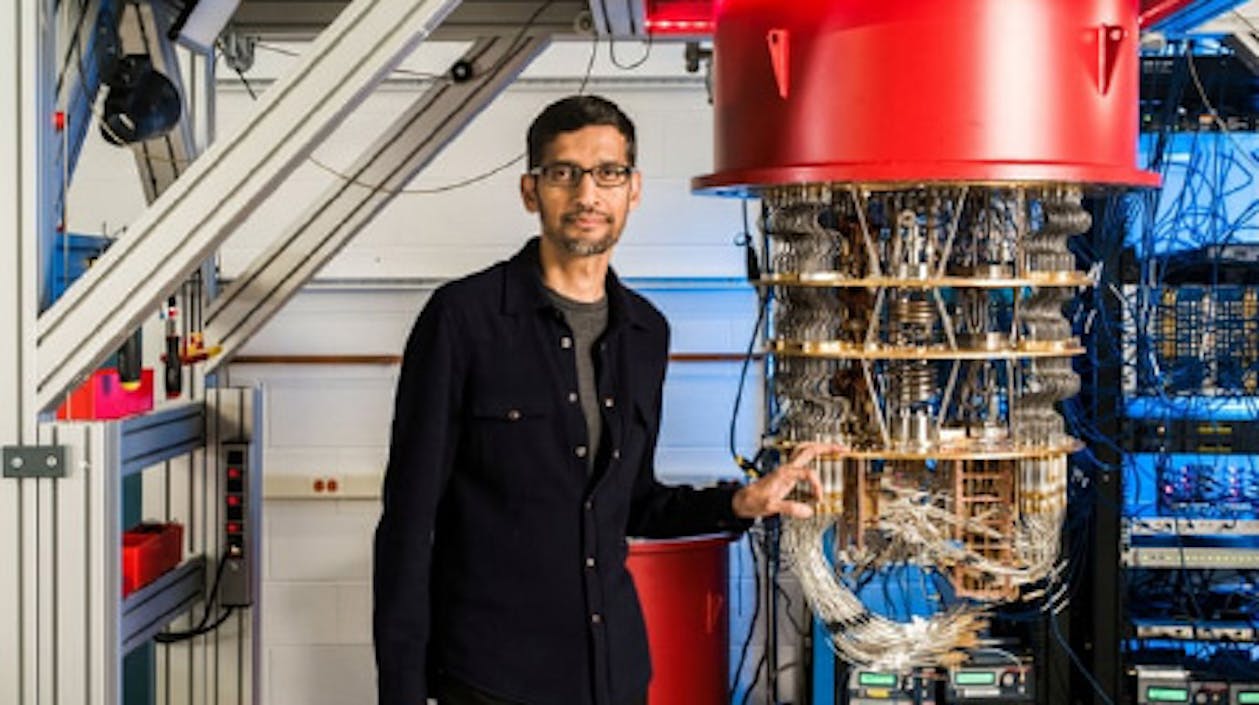

Kann eine Katze gleichzeitig lebendig und tot sein? Sie kann! Und zwar nach einem Gedankenexperiment des österreichischen Physikers Erwin Schrödinger (1887 – 1961). Er gilt als einer der Begründer der Quantenmechanik und lieferte wichtige Grundlagen für die Entwicklung des Quantencomputers – dessen leistungsfähigste Modelle jüngst von IBM und Google medienwirksam gefeiert wurden. In diesem Beitrag machen wir Sie mit den Grundlagen eines Quantencomputers vertraut, und zwar ohne tief in die Wissenschaft abzutauchen.

Erfahren Sie in diesem Artikel:

- warum Schrödigers Experiment Maßstäbe setzte

- was Qubits sind und was sie von Bits unterscheidet

- wie man Qubits erzeugt

- wie man mit Qubits rechnet

- welche Quantencomputer Sie kennen sollten

- welche praktische Bedeutung Quantencomputer besitzen können

Schrödingers Katze

Zwischen 0 und 1

So erzeugt man Qubits

Rechnen mit Qubits

Rechenfehler gehören dazu

Diese Quantencomputer sollten Sie kennen

Quantencomputer in der Praxis

Seite teilen